社会に対する企業やブランドの存在意義を表す「パーパス」。欧米を中心に起こり、近年では日本でも既に多くの企業がこの考え方を取り入れています。パーパスを表明し諸活動を推進することで手ごたえを感じている企業もあれば、当初想定していなかった壁に直面している企業もあるかもしれません。現在パーパスは、“理想論”を超え、実践知の進化・深化のフェーズに入っています。

この記事では、今さら人に聞けない“パーパス“のイロハについて、その背景や意義、効果や策定~実践のコツまでをコンパクトにご紹介します。関連のリンクからより詳しい情報もご覧いただけますので、ぜひあわせてご確認ください。

INDEX

パーパスとは?

パーパス(Purpose)とは、企業やブランドの根本的な存在理由、社会に対する志や存在意義を指します。

パーパスは十数年以上前から欧米で、そして近年は日本でも、多くの企業の注目を集めるようになった概念です。リーマンショックを契機に、「利益の追求を最優先に求められる営利企業は果たして社会に真に役立つ存在たり得るのだろうか」という疑問が世の中に広がり、企業経営者が新しい経営の在り方を模索する中で注目されました。

パーパス経営とは

パーパス経営とは、企業が単に利益を追求するのではなく、「社会に対してどのような価値を生み出し、貢献するのか」「どのような未来社会を創っていきたいのか」といった自社なりのパーパスを明確化し、それをもとに企業経営を行っていく考え方です。企業が顧客のみならず、社会全体にとっての価値創造を意識して事業活動を行うことで、社会からの信頼を高めると共に、持続可能な形で競争力を高めていくことを目指すものです。

また、ESGやSDGsの達成に向けた取り組みが求められる中、企業やブランドをサステナビリティ経営やサステナブルブランディングへと導く効果を期待して導入されることもあります。パーパスを起点にしたイノベーション(パーパス・ドリブン・イノベーション)、従業員のモチベーション向上なども注目されています。

パーパス・ブランディングとは

パーパス・ブランディングとは、パーパスを起点に共感を獲得し、社会・顧客との関係を強化していくブランディングの手法です。企業ブランドのみならず、商品・サービスなどの事業ブランドの次元でも、欧米など世界で広く採用されています。

社会意識が高いミレニアル世代やZ世代を中心に、社会の視点から企業やブランドの存在意義を問う生活者が増え、パーパスの存在が商品やブランドの選択を左右し始めていることも背景にあります。

パーパスが注目される背景

パーパスが企業の注目を集める背景を、三つの側面から解説します。

組織経営の側面

人材確保や従業員のエンゲージメント向上、モチベーション維持は企業にとって大きな課題です。人々の仕事に対する意識や価値観は変化・多様化しており、企業はそれらの変化をふまえた上で、改めて自社の存在意義やそこで働くことの意味を提示していくことが必要となっています。

また、組織や事業において、イノベーションを加速させていく必要性も高まっていますが、その際、パーパスは、新たな発想を生み出す源にもなります。

サステナビリティの側面

企業は、サステナビリティ経営への社会的要請やESG投資への期待の高まりに対応することを求められています。また、新しい資本主義のあり方を模索する議論や、ステークホルダー資本主義へのシフトも進行しています。

さらに、SDGsへの取り組みなど、生活者の社会意識の高まりが、消費行動やブランド選択に影響を与え始めています。こうした状況からも、企業やブランドはパーパスを明確に示していく必要性が高まっています。

ブランドの側面

企業は、自社のパーパスを社外に示すことで、社会や顧客との関係を深め、ブランドの信頼性や愛着を向上させ、ブランド価値を高めることができます。

また、 パーパスは、社会価値とクリエイティビティが融合する新しい形のブランド・エンゲージメントの起点になるものとして、商品ブランドのマーケティングの観点からも期待されています。

\\さらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください//

パーパスとは?その意味と企業・ブランドを強くする方法を解説

パーパスとミッション・ビジョン・バリューとの違い

パーパスと、ミッション・ビジョン・バリューの関係

パーパスとミッション・ビジョン・バリューの関係について、実は明確な定説は存在しません。企業も各社がそれぞれの視点で定義を行っているのが現状で、従来のミッション・ビジョン・バリューに新たに“パーパス”という名称を用いて考え方を追加している企業もあれば、従来の“ミッション”、場合によっては“ビジョン”と定義している内容を自社のパーパスであるとして語っていることもあります。

従来のミッション(企業の使命。存在理由・存在意義は従来ここに含まれていることが多かった)やビジョン(様々な解釈がありますが、企業が目指す目標像との定義が一般的)においては、どちらかというと、「顧客」に対する価値提供や自社の成長目標に焦点が当てられることが多い傾向がありました。それに対して、パーパスは、それに加えて「社会に対して」どのような価値を提供するのか、が重要です。

近年、企業がパーパスに魅力を感じているのは、パーパスの考え方がもたらす「視座」や、そこに含まれる「視点」「発想」に新しさがあるからだと考えられます。

パーパスがもたらす新しい「視座」

パーパスは、企業の視座を「顧客価値から社会価値へ」と引き上げます。

ここでいう「社会に提供する価値」とは、本業とは別に行う社会貢献活動などを通じた価値を指しているわけではありません。もちろんそれは大事な企業活動の一部ではありますが、パーパス(社会に対する志、社会的存在意義)が本来意味しているのは、本業を通じて社会をどのように良くしていくのか、本業を通じて顧客に提供する価値が、社会にとってはどのような意味があり、その結果、どのような社会の実現につながるのかまでを含めて、自社の志、存在意義を定める、ということです。

パーパスによって視座が高まると、新たな事業機会の発見や事業ドメインの再定義が可能になるなど、従来の企業理念にはあまり見られなかった効果が期待できます。

また、パーパスは、企業が「何のために存在するのか」を常に問いかけ続けることを通じた自己変革を促します。パーパスが企業にもたらす最大の価値は、絶えず進化していく意識を組織に埋め込むことかもしれません。

パーパスがもたらした、新しい「視点」や「発想」はこの他にもあります。パーパスを策定・実践していく際は、それらを意識して進めることが重要です。

\\さらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください//

「パーパス」ミッション・ビジョン・バリューとの違いを解説

成功事例にみる、パーパスのメリットや効果

パーパスを戦略的に導入した企業やブランドは、競争力を高めることに成功しています。ここでは、電通が多くの成功事例を分析して抽出した、パーパスがもたらす具体的なメリットや効果を解説します。

① 事業ドメインの再定義

パーパスの考え方を取り入れ、高い志と視座で世の中を見つめると、新たな事業機会が見えてきます。また、自社の既存事業のやり方や事業ポートフォリオの見直しにもつながります。これらにより、自社の長期的な事業戦略やブランド戦略の補強や転換、拡張を図ることができます。

② 人材確保・モチベーション・求心力の創出

パーパスは「働く理由」を示し、優秀な人材を惹きつけます。また、従業員の誇りやモチベーション向上にもつながり、社内の求心力を高めます。

③ サステナビリティ経営・サステナブルブランドへのシフト

社会の視点やサステナビリティの考え方を組み込んだパーパスを策定し、経営やブランド戦略の中核に据えると、サステナビリティが無理なく従業員やブランドチームに浸透し、持続可能な経営やサステナブルなブランド運営への転換を図ることができます。

④ 危機からの再出発・レジリエンス強化

パーパスは、自社の不祥事から立ち上がり再出発する際の原動力になります。また、組織風土の刷新や新たな企業文化創造の際にも有効です。コロナ禍のような急激な環境変化においても、ぶれない企業姿勢をもとに社員全員が柔軟に対応したり、事業のピボットを可能にするなど、全体としてレジリエンス(回復力)を高める効果もあります。

⑤ イノベーション・社外との共創

パーパスの定義に、現状に安住しない変革への強い意思がこめられている場合、パーパスはイノベーション創出の原動力になります。また、パーパスに基づく「この指とまれ」的な呼びかけにより、オープンイノベーションや社外パートナーとのコラボレーションを促進する効果もあります。

⑥ 新たなインサイトや市場機会の発見

パーパスを考えることで視座が高まり、これまで見落としていた社会の課題や生活者のニーズ、共感のツボを発見することができます。 新たに得たインサイトが、イノベーションのヒントとなり、新規事業の立ち上げや新商品開発、新たな市場創造につながります。

⑦ 顧客や社会とのエンゲージメント強化

パーパスを共有することで、ステークホルダーとの良好な関係を構築し、顧客のブランドロイヤルティを強化することが可能です。電通ではこれを「同志型ブランディング」と呼んでいます。

⑧ 組織の価値観による究極の差別化

企業や商品・サービスの差別性の維持が難しくなっている昨今、唯一他社が真似することができないものは「組織の価値観」であると言われています(※)。 企業やブランドチームの価値観や信念に基づき策定されるパーパスは、「究極の差別性」として、その企業やブランドの個性や強みとなり、企業や商品への期待と信頼性を高めます。

※出典:デービッド・アーカー著『ブランド論』(ダイヤモンド社 2014年)

これら8つのメリット・効果は、パーパスを企業・ブランドの強さにつなげる「切り口」として捉えることができ、パーパス導入の狙いを考える際に役立ちます。

\\さらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください//

「パーパス」企業の成功事例にみる「8つの効果」を紹介

パーパスを策定する~実践するコツ

パーパスを企業やブランドの強さにつなげるために

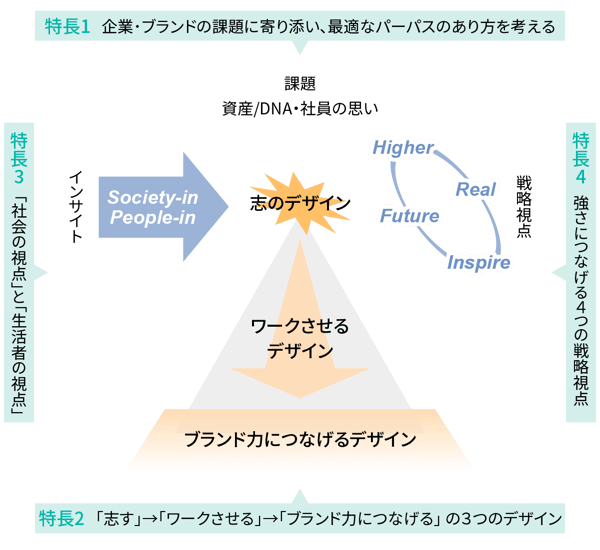

パーパスを策定しても、それが企業やブランドの強さ(=競争力)にまでつながらなければ結果的に形骸化してしまいます。パーパスを経営/事業やマーケティング活動に組み込み、それを社会の評価・顧客の共感につなげるまでの戦略をあらかじめ設計しておくことが重要です。電通では、その一連の流れを方法論としてまとめており、ここでその一部をご紹介します。

パーパスを策定・再定義するコツ

● 「狙いの明確化」から始める

企業・ブランドがどのような課題に直面しているかによって、ふさわしいパーパスのあり方は異なります。最初の段階で、自社やブランドの課題とパーパスを策定・再定義する狙いを明確化することが重要です。

● 理念を点検すると共に、自社や商品ブランドのエッセンスを広く徹底的に洗い出す

パーパスを策定する前に、現行の理念やブランド規定が持つ課題を点検し、さらに自社・商品ブランドのエッセンス(原点、資産や強みなど)を抽出しておくことが大切です。これは、パーパス策定のベースとなる大事なプロセスです。

● 「社会の視点」と「生活者の視点」を取り入れながら、パーパスを考える

自社内だけで社会価値を思い描き、結果的に独りよがりになってしまうことがないように、社外の視点を取り入れ、自分たちの従来の考え方に揺さぶりをかけることが大切です。「社会の視点(社会トレンド、社会課題、社会要請)」「生活者の視点(生活者の隠れた課題、ニーズの深掘り)」を丁寧にインプットしながら、パーパスを考えていきます。

パーパスを実践するコツ

● 社内周知を超えて、企業文化や経営・事業戦略にまで落とし込む

企業のパーパスを実践する際には、各組織や従業員の目的意識に落とし込んだり、パーパスと従業員個々人の志とを共鳴させる「自分ゴト化」の施策を行い、企業文化として長期的に定着させていく取り組みが重要になります。

また、経営ビジョン・戦略、人事、事業、サステナビリティ、ブランド戦略などにパーパスを組み込み、そこで新たな発想を生み出していくことも大切です。パーパスをわかりやすく体現するシンボルプロジェクトを通じて早期に具現化・可視化するアプローチも効果的でしょう。

● マーケティング戦略の起点と捉える

商品ブランドのパーパスを実践する際には、パーパスをマーケティング戦略の基点として捉え、新たな商品開発やビジネスモデルの創出に結びつけたり、ブランドアクティベーション(施策)につなげることが大切です。その際、パーパスを念頭に既存のブランド規定を見直したり、ブランドの全体戦略の再整理をしておくと、施策が単発の打ち上げ花火的なものに終わってしまったり、とってつけたようにしか見えないといったリスクを防ぐことができます。

また、パーパス起点ならではのブランディング手法を工夫しましょう。例えばパーパスを起点に顧客との共創を図るプログラムを設計・実践して、顧客との絆を強化するなどの方法が挙げられます。

パーパスをブランド力につなげるコツ

パーパスを社外に開いていくと、企業やブランドは、その価値観に共感する顧客やその他ステークホルダーと 「同志」の関係になることができます。これは、信頼関係や心理的な絆の構築につながります。

● 丁寧なストーリー設計をする

パーパスが社内外からの共感を得るものになるためには、2つのレイヤーでの「ストーリー」設計が重要です。一つは企業・ブランドの哲学が浮かび上がり、一つの像を結びやすい「マスターストーリー」。それに加えて、従業員、顧客、投資家など各ステークホルダーの視線にあわせて紐解いた「サブストーリー」。それらのストーリーが世の中に蓄積されていくことにより、共感も強固なものになっていきます。

● パーパス・アクティベーションで志を可視化する

パーパスを体現すると共に話題性も喚起し、ステークホルダーから共感を得られるアクティベーション開発はブランディングの有効なアプローチの一つです。パーパスがブランド戦略の根幹に位置付けられていれば、そのアクティベーションは一過性のものに終わることなく、ブランドを継続的に強化し続けます。なお、企業レベルにおいては、これをインナー向けのパーパス浸透策の一つとして役立てることもできます。

パーパスの策定と実践に関する留意点

“パーパス・ウォッシュ”を防ぐ

パーパスは、実態なしに社外発信してしまうと“パーパス・ウォッシュ(見せかけのパーパス)”と批判されてしまう危険性があります。従って、パーパスの発信の際は、具体的なファクトに基づいて発信していく必要があります。

なお、これは社外発信だけに限りません。決して“見せかけのパーパス”ではないことが、社内の従業員にまずは理解され共感されることが、何よりも重要であることは言うまでもありません。

「パーパスの罠」に注意する

パーパスが思うように機能しないケースを見ると、典型的な現象が見られます。電通では、それを「パーパスの“罠”」という言葉でパターンにまとめて、罠に陥らないための“処方箋”をご用意しています。例えば、次のようなパターンです。

◯ ザ・正論の罠 【正しいけれど当たり前で誰の心も動かさない現象】

◯ 除幕式の罠 【パーパス策定だけが目的化してしまう現象】

◯ 的ハズレの罠 【パーパス導入の狙いを見誤ってしまう現象】

◯ 独り言の罠 【社内外いずれにおいても、強い共感が得られない現象】

こうした罠は他にいくつも存在します。陥りそうな罠を理解して事前に備えたり、陥っていないかを点検してしっかり対処していくとよいでしょう。

\\さらに詳しく知りたい方は下記の資料をご覧ください//

【eBook】企業や商品ブランドをより強くする「パーパス・デザインsolutions」

パーパス策定と実践を支援する「電通パーパス・デザイン」

電通では、ここまでご説明してきた考え方にもとづき、企業や商品ブランドのパーパス策定と実践、さらにそれに基づくブランディングを支援するソリューション「電通パーパス・デザイン」をご提供しています。個々の企業様が持つ課題に応じ、企業や商品ブランドのパーパスを再定義するほか、その後に続く「ワーク(機能)させる」「ブランド力につなげる」など各フェーズでのアクションも支援する複数のソリューションからなる包括的なサービスです。

企業のパーパスも商品ブランドのパーパスも、必要なフェーズでサポート、具体的な方法論や戦略を提案します。

また、本ブログではご紹介できませんでしたが、過去の成功事例分析から導き出した「パーパスを企業 ・ブランドの強さにつなげる 4つの戦略視点」をもとに、パーパス経営やブランディグを設計していくこともお薦めしています。

\\さらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください//

企業やブランドが、策定/実践すべきパーパスとは?電通パーパス・デザイン

パーパスは、企業経営にとっても、ブランド構築などのマーケティング面にとっても、非常に本質的で重要な考え方です。そして、そこには戦略性が必要です。

コンサルティング・実施・コミュニケーション・PDCAまで。

統合的なアプローチにより、企業やブランドが社会的意義を持ちながら成長し続けるための強力なサポートを提供いたします。

企業や商品ブランドのパーパスについてお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

PROFILE