INDEX

前回は、「パーパスの何が企業・ブランドを惹きつけたのか?」ということについて、わたしたちの考えをご紹介しました。

第1回:パーパスとは?その意味と企業・ブランドを強くする方法を解説

第2回:「パーパス」ミッション・ビジョン・バリューとの違いを解説

第3回:「パーパス」企業・ブランドの成功事例にみる「8つの効果」を紹介

第4回:企業やブランドが、策定/実践すべきパーパスとは?電通パーパス・デザイン

欧米の企業がこぞってパーパスの考え方を導入した背景には、パーパスを戦略的に導入した企業・ブランドは競争力を高めることに成功している、という事実があります。パーパスは企業・ブランドを強くするのです。

そして、私たちは、“強さ”につながらないパーパスは形骸化する、と考えています。

今回のブログでは、「パーパスが企業・ブランドをどのように強くするのか」、「パーパスをいかにして強さにつなげればよいのか」についてご紹介します。

社会に対する志が企業・ブランドを強くする

パーパスで定義する内容は多様。

自分たちを強くするためにはどのようなパーパスが必要か。

何をパーパス(社会的存在意義、社会に対する志)として標榜するかは、企業によって様々です。現在の事業で提供している社会的価値を語る場合もあれば、これから新たに提供していきたいことや、目指したい社会像を志として示す場合もあります。また、自分たちの存在を通じて広めていきたい信念を志として語るケースもあります。

どのようなパーパスが自社にとってふさわしいかは、その企業・ブランドが抱える課題、そしてパーパスを通じてどのように強くなっていきたいか、によります。

従って何をパーパスとするかを検討する際は、最初に自社・ブランドの課題や、パーパスを導入する狙いを明確にし、プロジェクトチーム内でイメージを共有していくことが重要です。

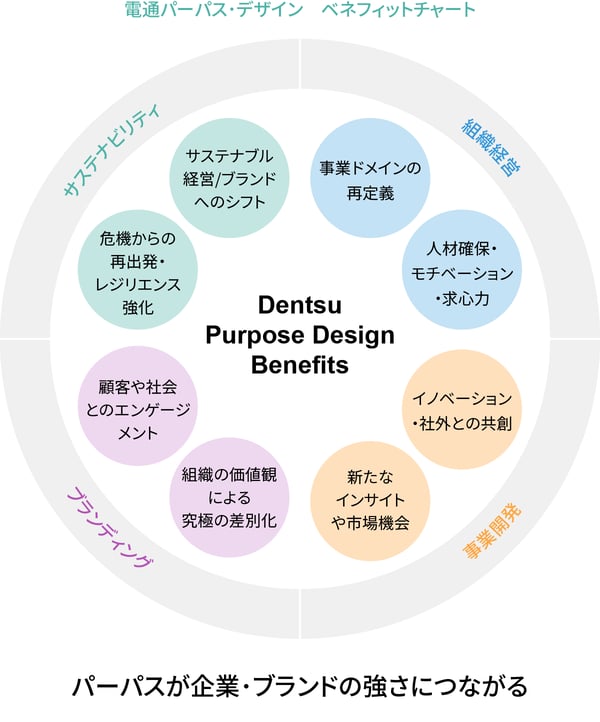

パーパスを強さにつなげる8つの切り口

私たちは、広く成功事例と評価されている各社の取り組みを分析し、パーパスがもたらした効果(ベネフィット)を類型化、チャートにしてみました。それをそのまま裏返すと、パーパスを企業・ブランドの強さにつなげる切り口として捉えることができ、パーパス導入の狙いを考える際に役立つと考えたからです。

「パーパスがもたらす効果(ベネフィット)」、言い換えると「パーパスを強さにつなげる切り口」は、4つの側面、8つの切り口に分類されます。

それぞれについて、ご説明していきます。

「組織経営」の側面で強さにつなげる

① 事業ドメインの再定義

高い志と視座をもつことで、事業の新しい可能性につなげる。

視座が高まると今まで対象としてきた市場の外にも視野が広がり、新たな事業機会を発見するきっかけとなります。また、高い志を持ち社会価値レベルで世の中の事象を見つめなおすと、自社らしい社会課題解決型ビジネスが生まれやすくなるほか、自社の事業全体もCSV(共通価値の創造)型に転換されていきます。存在意義が社会からより感じられる事業への進化です。新たなパーパスの策定は、そのようなことをふまえて、自社の事業ドメインを一段高みに引き上げ、再定義する好機となります。

② 人材確保・モチベーション・求心力の創出

現代の人々が持つ人生観・仕事観に合った「働く理由」を示し、優秀な人材を惹きつけると共に、従業員の誇りとモチベーション向上につなげる。

若い世代は「社会の役に立つ」という視点をより重視して仕事選びをすると言われています。それゆえ、自社/ブランドの「社会に対する志」であるパーパスは、人材採用時の重要なテーマとなります。パーパスをテーマに制作したリクルート用のコミュニケーションが効果を発揮するケースはよく見られます。一方、そのようなコミュニケーションは、若者を惹きつけるのみならず、社内の従業員の誇りやモチベーション向上にもつながることがあります。「社会に対する志」は世代共通の価値観になり、求心力を高めることにもつながるのです。

「サステナビリティ」の側面で強さにつなげる

③ サステナブル経営・サステナブルブランドへのシフト

社会への目線、サステナビリティの考え方を企業・ブランドの根幹に埋め込むことで、サステナブル経営・ブランドへの転換を加速する。

社会の視点やサステナビリティの考え方を組み込んだパーパスを策定すると、パーパスを社内に浸透、事業に落とし込む中で、自然と従業員のサステナビリティ意識が向上し、サステナブルな事業・商品、ブランドアクティベーションなどが生まれやすくなります。また、自社のSDGsへの取り組みもパーパスを起点に語ることで、ESG投資家により納得性をもって受け止められることがあります。

④ 危機からの再出発・レジリエンス強化

危機からの再出発や急激な環境変化の場面でも、社内の心を一つにする強い企業文化をつくる。

経営危機において社員の心を奮い立たせ回復に向かう原動力となるのは、やはり事業の原点に立ち戻った「志」です。また不祥事が発生した際、コンプライアンス意識を社内に改めて徹底する際も、「社会の視点」を組み込んだ新たなパーパスが、組織風土の刷新や新たな企業文化創造の起点となります。

環境変化においても企業姿勢をぶれさせず、社員全員が柔軟に対応できる力につなげる。また、変化に応じて事業のピボットを容易にする。

コロナ禍への対応において、パーパス・ドリブンとされる企業の対応が世間の評価を集めました。そのような企業ではパーパスを通じて「社会の視点」を組織に組み込み、指針を共有しているため、日頃から社会との向き合いには慣れており、急激な社会環境変化に対しても、速やかに一致団結した対応を図ることができたようです。また、パーパスは事業を規定し縛るものではなく、志を実現するアプローチに多様性を持たせるものでもあります。結果的に、社会変化に応じた事業のピボットの軸となり、柔軟な事業転換を可能にするのです。

「事業開発」の側面で強さにつなげる

⑤ イノベーション・社外との共創

現状に安住しない、変革への強い意思をイノベーション創出の原動力にする。

変革への意思を持つことは、目の前の顧客ニーズへの対応の中では決して直面することがないような、それまでの延長線上にはない、ハードルの高い課題に取り組むことにつながります。そこで求められる自社のノウハウや技術をストレッチさせる経験は、従業員の能力を引き出す機会にもなります。

「微細な商品スペックでの差別化競争」や「イノベーションのためのイノベーション」から抜け出し、本来の事業目的に立ち返り、本質的な価値創造やイノベーションにつなげる。

パーパスの策定は、ともすると惰性に流されたり、一つの思考に凝り固まったりしがちな日常の中で、一旦立ち止まって、自身の事業を見つめなおす機会となります。そしてそのような機会での気づきから、新たな発想が広がるということもあります。

パーパスに基づく「この指とまれ」的な呼びかけにより、オープンイノベーションや社外パートナーとのコラボレーションを実現する。

オープンイノベーションもそれ自体が目的化してしまうと、熱い情熱は生まれにくいのが現実です。自社・ブランドのパーパスとその熱い想いを社外に発信することで、志を一にする最適な社外パートナーとの出会いや共創の道が開かれます。

⑥ 新たなインサイトや市場機会

「顧客に内在する社会課題」など、従来とは異なる視点で顧客インサイトを発見し、新たな価値を提供する。

従来のマーケティング・リサーチでは、顧客を“消費者”の側面で捉えることが一般的です。しかし実際には、顧客は消費者である以前に、多くの課題が存在する社会の一員であり、社会課題の当事者でもあるわけです。「顧客に内在する社会課題」にも気づき、顧客ニーズを広く捉えると、新しい提供価値のヒントや共感のツボが見出せます。この視点をもちながら、商品ブランドのパーパスを策定することも有効です。

ブランディングの側面で強さにつなげる

⑦ 顧客や社会のエンゲージメント

志を共有することを通じて、ステークホルダーとの良好な関係を構築し、顧客のブランドロイヤルティを強化する。(同志の関係へ)

「同じ目的を目指して共に何かを成し遂げる体験」は、人々の絆を強めます。そしてこれは企業とステークホルダーの関係にもあてはまります。実現したい社会像など、社会と共有できるパーパスを策定し、それを社外に開き、ステークホルダーと共に実現を目指していく関係(同志関係)を築くことができればロイヤルティはより強くなっていきます。私たちはこれを「同志型ブランディング」と名付けています。

⑧ 組織の価値観による究極の差別化

組織の価値観や信念は、他社が真似できない「究極の差別性」となり、商品への期待と信頼性を高める。(但し、それが組織内に浸透・実体化されている事実があることが前提)

新たな商品やサービスを開発しても、すぐに競合他社が似通ったものを開発し、結局差別性を維持することが難しくなるのが昨今の状況です。そのような中、唯一他社が真似することができないものは組織の価値観であるとも言われています(※)。パーパスが究極の差別性をもたらす、ということです。

なお、同じ業種の企業がそれぞれ自社の社会的存在意義を深く掘り下げていった結果、同じようなパーパスを掲げるに至っているケースは実際よく見られます。これで差別性になるのだろうかとの疑問を抱かれるかもしれません。もちろん独自性があるに越したことはありませんが、差別化のために自身の志を調整するのは本末転倒です。同じようなことを標榜していたとしても、そのアプローチや熱意は企業・ブランドによって違うでしょうし、その部分こそが各社の個性や独自性となると言えます。そして何よりも、そのパーパスがどれだけ組織に浸透し実体化されているか、といった部分にこそ差別性が生まれると考えられます。

これ以外にも、パーパスが企業・ブランドの強さにつなげる切り口はあるでしょう。

私たちは、クライアントのみなさまのパートナーとして、その第一歩からご一緒に考えていきます。

自社のパーパスを、具体的に、どのようにしてデザインすればよいのか?

次回ブログ「企業やブランドが、策定/実践すべきパーパスとは?電通パーパス・デザイン」では、いよいよ私たちが考える「パーパス・デザイン」についてご紹介します。

※出典:デービッド・アーカー著『ブランド論』(ダイヤモンド社 2014年)

PROFILE