世界的に注目が高まるサーキュラー・エコノミー。日本でも事例が増え始め、企業の間でも具体的な取り組みを検討する動きが広がっています。今回の記事では、サーキュラー・エコノミーを実践するにあたって知っておきたい課題と、その課題を解決するために私たち電通グループが今すぐご提供できるソリューションについて、わかりやすくご紹介します。

※サーキュラー・エコノミーの詳しい定義やポイントをおさらいしたい方は、ぜひこちらの記事もあわせてご参照ください。

INDEX

ここが難しい! サーキュラー・エコノミーの “つまずきポイント”

サーキュラー・エコノミーとは、その名の通り“循環”を目指した経済モデルのこと。持続可能な社会づくりに向け必須の経済モデルですが、循環ループを構築するのはなかなかハードルが高いのも事実です。では初めて取り組む企業は、一体どんなところにつまずいているのでしょうか?

広範囲にわたるソリューションが必要

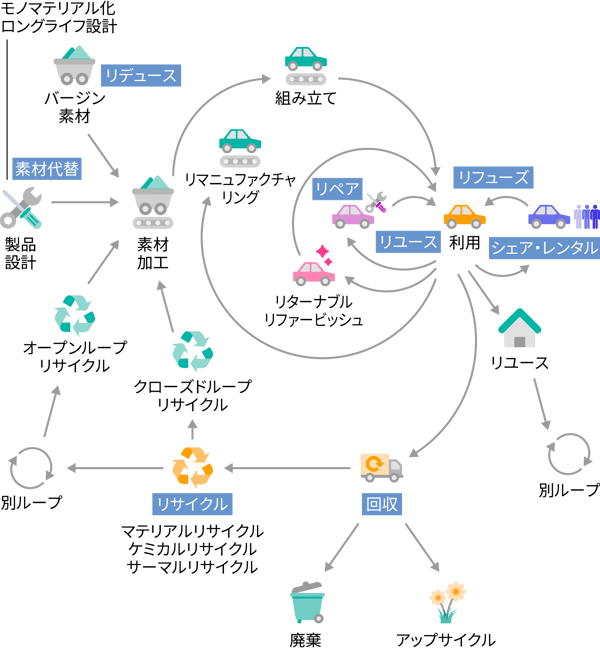

廃棄物を出さないことを目標とするサーキュラー・エコノミーでは、「原料調達の段階から再利用していくことを前提とし、従来廃棄されていたものも原料として再活用し、できるだけバージン材料を投入せず循環させていく」という一連の流れが求められます。

下記の図は、サーキュラー・エコノミーにおいて必要なフェーズを示したものです。これを見てもわかるように、「廃棄物を減らす」「なるべく環境負荷の少ない原料に切り替える」といった単一の視点だけでは、完全な循環モデルは成立しません。素材の選定から製品設計、使用方法、回収・リサイクル方法など、考えるべき範囲は多岐にわたり、それが構築のハードルを上げる大きな要因となっているのです。

※出典:経済産業省「資源循環政策の現状と課題」を加工して作成

最適なソリューションが選べない

当然のことではありますが、サーキュラー・エコノミーを構築するには、決まった一つの方法があるわけではありません。事業や商品、規模などによって、選ぶべきソリューションやその組み合わせ方はさまざま。言い換えれば、自社の条件や課題に合わせ、その都度最適なソリューションを選定する必要があります。では具体的に、どのようにしてソリューションを探し出せばよいのでしょうか?

例えば環境に配慮した素材への切り替え一つをとってみても、昨今ではさまざまなサステナブル素材やプラスチック代替素材が開発されていますが、そもそも素材や加工、ものづくり全般に関する知識や経験がなければどうやって選んでよいかわからないもの。検討の参考になる活用事例を探すのすら一苦労かもしれません。

協業先を見つけられない

また、対応範囲が広域になるため、循環モデルの構築を自社だけで行うのは困難です。他社との協業が不可欠ですが、ゼロからパートナーとのネットワークを築いていくのも時間と労力を要します。

これらの“つまずきポイント”から、サーキュラー・エコノミーの実践になかなか踏み切れない……。もしかしたら、同じ悩みを抱えながらこれを読んでいる方も多いのではないでしょうか。

だからこそ活用してほしい、 電通グループの循環モデル構築サポート

そこで電通グループでは、サーキュラー・エコノミーの実践を目指す企業の皆さまに対し、対外発信やプロモーションにとどまらない“事業構築レベルの支援”を行っています。ここからは、豊富なビジネスネットワークを持つ電通グループだからこそできるサポートの強みと、今すぐご提供できる具体的なソリューションをご紹介していきます。

多彩なパートナーが集結した「d-cep」が、広範囲のサポートを提供

「電通サーキュラー・エコノミー・パートナーズ(d-cep)」とは、サーキュラー・エコノミーの実現をサポートする多彩な企業が集まったワンチームです。素材提案や調達、回収、リサイクル方法など、循環モデル構築に欠かせないさまざまな分野のトップランナー企業・団体とのネッワークを、電通が中核となってオーガナイズしています。

d-cepの強みは、お客様ごとの課題や目指すゴールに合わせ、最適なパートナーやソリューションを組み合わせられること。広範囲にわたる総合的なサポートで、スムーズな循環ループをご提案いたします。

サーキュラー・エコノミーやSDGsに関する知見が豊富

電通グループでは、「電通Team SDGs」というプロジェクトチームを中心に、日本におけるSDGsの推進のための調査や活動の支援にいち早く取り組んできました。その経験から、サーキュラー・エコノミーに関する知識やトレンド情報、活用事例も豊富に持ちあわせています。

また、マーケティングやPRのノウハウを活かし、サーキュラー・エコノミーへの取り組みを社内外へ発信したり、生活者が継続的に参加できるデジタル施策やイベント、キャンペーンを行ったりといったサポートも可能です。

コンサルティングからおまかせできる

「何から始めたらよいかわからない」「どのソリューションが最適かわからない」といった企業の皆さまに対しては、素材や仕組みの提供だけでなく、検討初期段階からのコンサルティングをいたします。

企業ごとの課題に合わせ、d-cepから最適なパートナーをアサインするので、より専門的かつ的確なアドバイスをご提供できます。

d-cepの代表ソリューション5選をご紹介!

そんなd-cepがご提案できるサービスメニューの中から、今回のブログでは循環モデル構築において特にカギとなる、

●循環可能な素材の活用・調達(サステナブルマテリアル系ソリューション)

●再利用に向けた仕組みの構築(リユース/リサイクル系ソリューション)

に関する代表的なソリューションをご紹介します。

なお、下記以外にもご提案できるソリューションが多々ございますので、興味を持たれた方はぜひ個別にお問い合わせください。

サステナブルマテリアル系ソリューション

①世界最大級の素材ライブラリーを持つ会社と連携!「サステナブルマテリアル コンサルティング」

「分解や再利用ができる素材に切り替えたいけど、製品の品質や性能が保てるだろうか?」

「気になる素材があるけど、どんな活用方法があるだろう?」

そんなお悩みを抱える企業の皆さまには、世界最大級の素材ライブラリーを運営するコンサルティング会社、マテリアルコネクション東京(Material ConneXion Tokyo 以下「MCX」)と電通グループが連携し、素材に関する総合的なアドバイスやご提案を行います。

MCXは、世界中から集められた最新素材の「革新性/改良性」「用途展開可能性」「サステナビリティ性」を本拠地ニューヨークで審査し、独自に選定した世界最大級の素材ライブラリーを保有しています。活用分野や業界の枠を超えた膨大な素材知識をベースに、異業種における活用事例などからもインスピレーションを得て、製品やニーズにマッチする最適な素材とその活用方法をご提案いたします。

②最適なサステナブル素材の調達・提供サービス

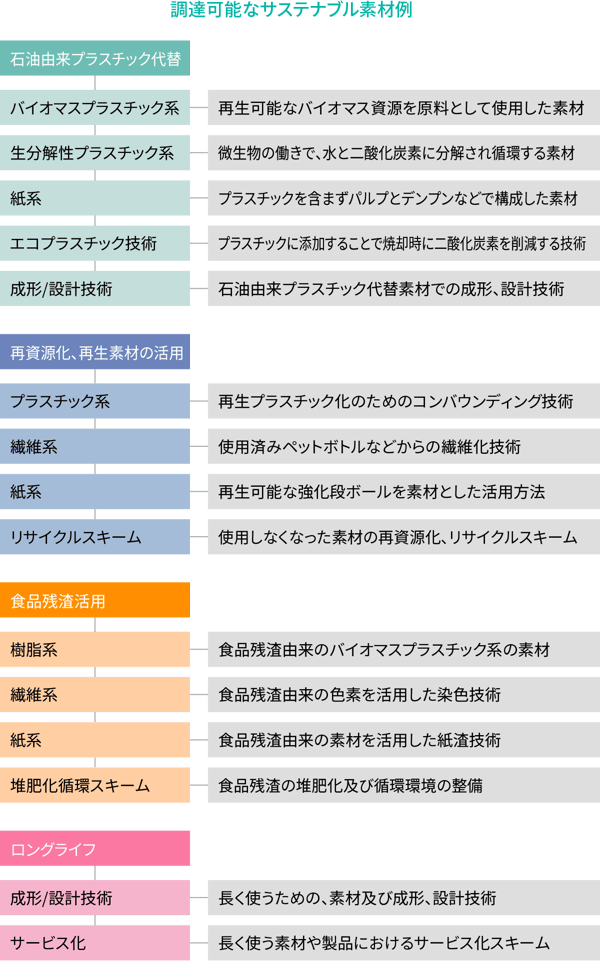

素材のコンサルティングにとどまらず、実際に使用するための調達もd-cepでサポートします。電通グループの電通プロモーションプラスが中心となり、日本及びグローバルにおけるサプライチェーンを駆使してスムーズな調達を実現。調達可能な素材の種類も下図の通り幅広く、「プラスチック代替素材が必要」「生分解できる素材が欲しい」「食品残渣を活用したい」など、“実現したいこと”を切り口にした素材選定も可能です。

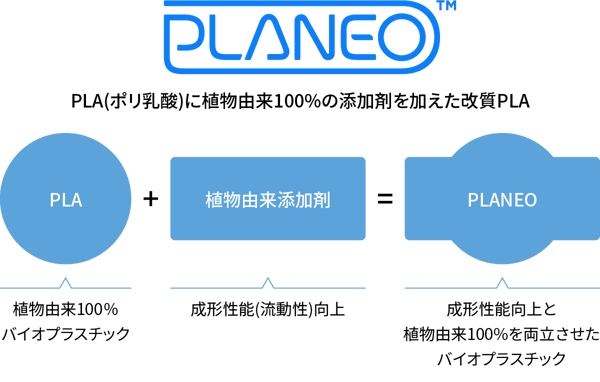

さらに電通プロモーションプラスでは、サステナブル素材やアイテムの調達だけでなく独自のサステナブル素材の開発も行っています。「PLANEO™(プラネオ)」は、100%植物由来プラスチックであるPLA(ポリ乳酸)に独自技術で樹木から抽出される多糖類由来の添加剤を混錬することにより、100% 植物由来でありながら、汎用性質を高めたバイオプラスチックです。既存の石油由来プラスチックと素材の状態で比較した際に、約70%のCO2排出量抑制効果(※)があります。さらに、PLAに比べ流動性を高めたことで成形性や転写性の向上が図れ、これまでPLAでは難しいとされていた成型品などへの活用が期待されています。

※株式会社ウェイストボックス CO2排出量調査により算出。算出方法:LCA=Life Cycle Assessment(資源採取-原料生産-製品生産-流通・消費-廃棄における環境負荷を定量的に評価する手法)

こちらはすでにタイで素材の量産体制が整っており、素材としての販売の他に、PoCプロダクト開発のご相談への対応が可能で、オリジナルの商材開発にも取り組んでおります。ご興味がある方は、ぜひd-cepにご相談ください。

リユース系ソリューション

③ “捨てる”と“使う”をつなぐリユースアイデアの提案

廃棄物の再利用方法をお探しの場合は、廃棄物の新たな可能性を見出す企業、モノ:ファクトリーと連携し、これまでにないリユース方法のご提案を行います。

モノ:ファクトリーが強みとするのは、廃棄物を一括でリサイクルに回すのではなく、新たな活用方法へとつなぐ価値創造です。このあとにご紹介する日本トップのリサイクラー企業、ナカダイと同じグループの会社であることから、廃棄物の回収・分別に関する知見が豊富。これまでさまざまな企業や産学コラボレーションを行い、廃棄物を活かした価値創出に関する多様な事例とアイデアを保有しています。廃棄物の可能性を引き出し、新たなビジネスを目指したい企業の皆さまは、ぜひご相談ください。

廃棄された自転車の車輪を使った店舗デザイン。

一般では入手しづらい廃棄素材が調達できるという点も、

リサイクラーを同じグループに持つモノ:ファクトリーならでは。

リサイクル系ソリューション

④廃棄物を魅力ある資源に変える、“捨て方のデザイン”

d-cepでは、廃棄物を生まないためのリサイクル方法や、新たな活用方法のご提案・サポートも行っています。ここで強い味方となるパートナーが、先ほどのモノ:ファクトリーと同じグループの会社であるナカダイです。

ナカダイは、日本における回収リサイクルのトップランナー企業。リユース・リサイクル率99%を実現するという驚きの数字もさることながら、ナカダイがリサイクラーとしてユニークなのは、「捨て方」からデザインしていくという点です。製品の生産の仕組みを細かく把握したうえで、生産者や利用者との丁寧なコミュニケーションを行い、魅力的な素材へリサイクルすることを前提として捨て方を提案する。リサイクラーという役割を超えたこの発想や取り組みはまさに「循環」そのもので、サーキュラー・エコノミーの「動脈」と「静脈」とをつなぐキープレイヤーと言える存在です。

廃棄やリサイクルについての正しい知識や理解を広げるために、異業種や消費者に向けたイベントやセミナーなども展開。リサイクルを出発点にサーキュラー・エコノミーを広く考えていくうえでも、頼りになるパートナーです。

“廃棄物を処理”→“廃棄物から素材を生産する”をコンセプトに、

手作業による丁寧な分別を行う。

そうすることでリサイクル率が上がり、再利用への可能性が広がる。

⑤プラスチックのリサイクル&アップサイクル

昨今、世界的な課題となっているプラスチック製品のリサイクルについては、プラスチックリサイクルの専門企業パンテックと協業し、リサイクル方法の提案やプラスチックの資源循環を推進するためのご提案を行います。

パンテックは再生プラスチック原料の取扱量が日本で最も多く、約1,500社もの企業とプラスチックの資源循環、「環プラ®︎」(※)に取り組んできた実績があります。プラスチックリサイクルに関するネットワークを国内のみならず、海外にも構築しており、企業に寄り添いながら、課題の抽出から最適なプラスチックの資源循環方法のご提案・運用までを一気通貫して実施いたします。

実はDo! Solutionsでも以前取り上げた電通グループの「で、おわらせないPROJECT」において、使用しなくなったプラスチック製品の再資源化を担当しているのもパンテックです。

※「環プラ®︎」は株式会社パンテックの登録商標。プラスチックの資源循環を意味する造語。

ちなみに、こちらの「で、おわらせないPROJECT」も、企業が今すぐ取り組みやすいアップサイクルとしておすすめのソリューションです。詳しくはぜひこちらの記事をご覧ください。

ソリューションの最適化やコーディネートなら、ぜひd-cepに!

以上、代表的なソリューションを5つご紹介してきました。ですが、最初にもお話したように、サーキュラー・エコノミーはこうしたソリューションを一つ取り入れて終わり、というわけにはいきません。自社の製品やサービスに合うようソリューションをアレンジしたり、複数のソリューションをつなぎ合わせたりすることで、より持続可能な循環モデルを構築することができます。そのための最適化やコーディネートは、ぜひ私たちd-cepにおまかせください。

なお、次回のブログで、d-cepの参加企業とソリューションをより詳しくご紹介する対談コンテンツもお届け予定です。具体的なパートナーをお探しの方や、サーキュラー・エコノミーについての考え方や構築ノウハウをより詳しく知りたい方は、次回にご期待ください!

● まずはeBookのダウンロードから

サーキュラー・エコノミー eBook ダウンロードページへ

● パートナーとの協業で実現した電通の事例や、実践のコツをご紹介

「サーキュラー・エコノミー注目事例! 紙コップから野菜へ完全循環」

「注目事例の担当者が語る、サーキュラー・エコノミー実践のコツとは?」

PROFILE