INDEX

ABMとは?

ABM(Account Based Marketing/アカウント・ベースド・マーケティング)は、数年前からB2Bマーケティングで注目されている戦略的手法の一つ。

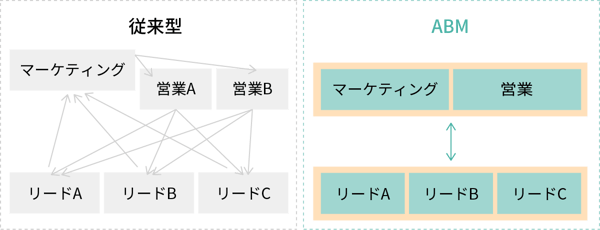

ターゲットを個人(リード)ではなく企業(ターゲットアカウント)に定め、マーケティングと営業がタッグを組んで自社の売り上げを最大化させるものです。

あくまでも大切なのは手法や戦略であり、デジタルツールが主体ではありませんが、MA(Marketing Automation/マーケティングオートメーション)やSFA(Sales Force Automation/営業支援システム)などのマーケティングツールも活動上切り離せないものとなっています。

それでは、ABMの歴史とその実践方法を紐解いていきましょう。

ABMの概念

ABMは、2003年にアメリカのITSMA(Information Technology Services Marketing Association)が提唱したことに始まります。

概念の誕生からすでに20年近く経っているにもかかわらず、日本ではいまだに「新しい概念」と認識されています。なぜでしょうか。日本はマーケティング後進国と言われるように、2013年~14年ごろにMAが浸透し始め、これがきっかけでようやくABMの認知度が上がったのです。

もともとマーケティングでは、見込みとなる個人顧客(リード)の情報を蓄積していく手法が主流でした。

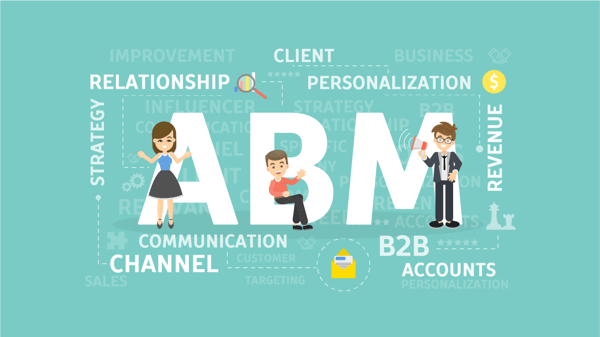

この、従来の主流であったリード型マーケティングとABMの違いは、ファネル(funnel)をひっくり返す」という言葉で説明されます。

リード型マーケティングでは、製品を広く認知してもらうところから製品に対する関心や興味につなげ、購入へと導いていきます。この過程を経るにつれ、製品を認知したリードの数は絞り込まれていきます。

対して、ABMはターゲットアカウントを定めるところから始め、アカウントとの関係性を深めていきます。

※出典:B2B NEWS NETWORK『Account-Based Marketing: Flipping the Funnel』

ABMをさらに理解するために、「デマンド・ジェネレーション」という2000年代初めにアメリカで広がったマーケティング手法を押さえておきましょう。

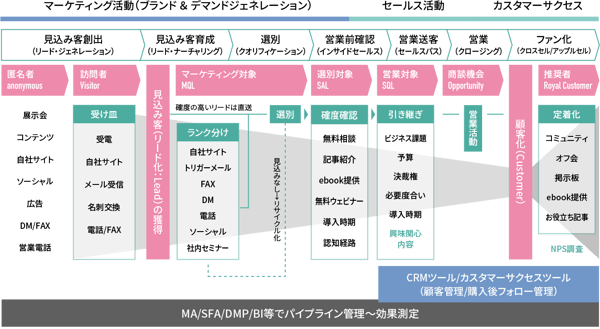

デマンド・ジェネレーションとは、見込み客(リード)を創出するための活動全般を指します。近年ではMAを活用した方法が主流となっています。

活動のプロセスを大まかにまとめると、リード・ジェネレーション(リードを獲得する)→リード・ナーチャリング(リードを育成する/関係性を深くする)→リード・クオリフィケーション(リードを絞り込む)となります。

デマンド・ジェネレーションという概念が生まれる前、日本企業は個別部署ごとに予算を組み、顧客データを収集し、マーケティング活動や営業を進めるのが一般的でした。それが、この概念をもとにMAやSFA/CRMの導入が進んだことで、社内に散らばっていた情報が集約され、優良な案件を選別し効率的に営業へ渡せるようになりました。

デマンド・ジェネレーションを実行する組織「デマンドセンター」により、それまでバラバラに動いていたマーケティングと営業が、売り上げアップのため協業するようになるという効果も現れました。

ABMの成功にもMAを活用したデマンドセンターが重要となるため、ABMはデマンド・ジェネレーションの進化系ともいわれています。

デマンド・ジェネレーションで選別されたリード=MQL(Marketing Qualified Lead)は、営業に引き継がれ、営業が受け入れてSAL(Sales Accepted Lead)となります。そのまま進んでいくと、SALは営業部門で商談が進みSQL(Sales Qualified Lead)へと育ちます。

ABMでは、ターゲットが個人(リード)から企業(ターゲットアカウント)になるという違いがありますが、デマンド・ジェネレーションのリードを企業に置き換えれば流れは同じです。

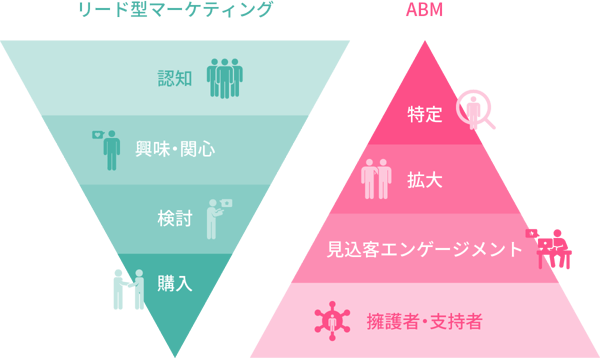

デマンド・ジェネレーションは「網」、ABMは「銛(もり)(※)」にたとえられることがあります。

網を広げ魚(顧客)が入ってくるのを待つのではなく、ABMはより積極的にターゲットとなる顧客を狙い撃ちして、アプローチしていく手法ということです。

※銛(もり)とは、投げたり砲で撃ち出したりして魚介類などを突き刺し、捕らえる漁具のこと。

ABMの大きな特徴は「ターゲットアカウント」の設定

従来は、イベントや展示会などで集めた名刺をリードのデータに使い、その企業内の担当者やCクラス(CEO、COOなど)、意思決定者に向けて営業をかける手法が一般的でした。

しかし、この手法には製品を必要とする人を取りこぼすリスクがありました。製品を必要とする人がCクラス・意思決定者にいるとは限らないからです。

さらに、営業がリードごとにアプローチをする手法だと、同じ企業の複数の担当者相手に営業してしまう、というムダが生じることもありました。

これらの問題は、リードをアカウント(企業)単位でとらえることで軽減できます。

また従来型では、顧客側も同じ会社の異なる営業担当者から連絡がくるなど煩わしい思いをすることもありましたが、ABMでは営業が一本化され、何度も同じ会社からの連絡を受けることが減ります。

ABMのメリット

ABMとは、マーケティング部門と営業部門のコラボレーション、つまり協業です。

通常、営業部門は従来の知見から営業計画を立てています。そこにマーケティング部門から上がってきた案件が加わっても対応しきれません。これではマーケティング部門・営業部門それぞれにストレスがたまるだけです。

一方、ABMでマーケティング部門がターゲットアカウントを設定する際は、営業部門がアプローチしたいと考える企業を中心としてターゲットを絞り込んでいくことで、マーケティング部門と営業部門とのギャップを減らすことができます。

ABMは、営業部門自らが自社の製品・サービスを売りたい企業を最優先でターゲットに設定するため、余計なストレスなくMQLからSQLにつなげることができます。

また、ABMは一般的なマーケティング手法よりもROI(Return On Investment/投資対効果)が高く効率的であると言われています。マーケティング部門と営業部門のコラボレーション/協業は、ムダな調整の時間とスタッフ間の負荷を軽減し、コストカットにもなるからです。

ABMの効果を早く出しやすいのは、既存顧客をターゲットにするケースです。すでにターゲット企業の業務内容や製品を購入したデータをそのまま活用しアプローチできるからです。

これからABMを始める、または始めたものの、もう一度やり方を見直したいのであれば、既存顧客へのマーケティングから始めることをおすすめします。

ターゲットが既存顧客である場合、リード収集のフェーズが省かれるためローコストで始めることができます。

とはいっても、ABMが新規顧客相手に向かないわけではありません。ABMの対象になりにくいのは、企業情報の入手が難しい場合のみで、新規顧客でも具体的な企業名と業種さえ把握できれば、それを手掛かりにリサーチは可能です。

ABMと関わりのあるツール

ABMは、あくまでもマーケティング戦略であり、ツールを導入するだけでは実行できません。

しかし、MAやSFAといったツールを有効活用することはABM成功への要件でもあります。

以下の図では、リード・ジェネレーションからクオリフィケーションまでの段階がABMにあたり、CRM、MA、SFAなどのツールを使用します。

※出典:Do! Solutions eBook『B2Bマーケティング用語集』

●CRM:カスターマー リレーションシップ マネジメント(顧客関係管理、顧客管理システム)

顧客の属性や購買履歴などの情報を管理し、適切なタイミングで新しい製品の提案や、購買後のアフターフォローに用います。

CRMの考え方の根底には、LTV(Life Time Value/ライフタイムバリュー/顧客生涯価値)があるとされます。LTVは、その顧客との取引を1回単位ではなく生涯ととらえ、いつ何をどれくらい購入したのか、その顧客から得られた収益を算出する方法です。

●MA:マーケティングオートメーション(マーケティングを自動化するツール)

顧客・リードの管理・育成を行います。MAはSFAのサブシステムとして誕生しました。

Salesforce(セールスフォース)のPardot(パードット)、Marketo(マルケト)のMarketo Engage(マルケト エンゲージ)、HubSpot(ハブスポット)のMarketing Hub(マーケティングハブ)などが有名です。

●SFA:セールスフォースオートメーション(営業支援ツール)

CRM、MAと連携させて顧客管理を行い、営業活動を可視化させ、分析や受注予測に役立てます。

セールスフォースのSales Cloud(セールスクラウド)、ハブスポットのSales Hub(セールスハブ)、マイクロソフトのMicrosoft Dynamics 365などが挙げられます。

MAを導入してデータ活用をしているにもかかわらず販売に結びつかないのであれば、MQLからSALへの段階、つまりマーケティングから営業への受け渡しが上手くいっていない可能性があります。

また、MAを導入し、データの運用・テストメール配信を行うまでは実行できても、営業の売り上げにつながらないのであれば、戦略の立て方に問題があるのかもしれません。

では実際にABMを進める方法を段階ごとに分解していきましょう。

ABMの実践

1.チーム作り

チームメンバーは、営業とマーケティングです。

営業は、顧客の企業方針や戦略、抱えている問題点を収集し、それに対するソリューションを提案していきます。

インサイドセールスを行い、顧客との関係構築と維持を担っても良いでしょう。

一方、マーケティングは、営業が集めた企業情報をもとにスコアリングし、ターゲットを絞り込んでいきます。

2.アカウント選別

ABMの最重要ポイントといえるのがターゲットアカウントの選別です。STP分析をもとに考えてみましょう。

STP分析とは、アメリカのフィリップ・コトラー博士が提唱した分析方法です。

● S:セグメンテーション(市場の細分化)

業種、資本金、従業員数、財務などの企業情報や、過去の購入製品、また製品の購入頻度や過去の接触状況などから分類していきます。

顧客をセグメントする際には、MAを使ったスコアリング(数値化)を行うことも多いでしょう。ただし、このスコアリングだけにとらわれてしまうことには注意が必要です。

スコアリングだけでは漏れてしまいがちな、製品に紐づく業種以外の企業や規模の小さい企業も、優良な顧客となる可能性があります。スコアリングが高くなくても、営業が展示会や営業活動で多くの接触をもっている企業・担当者がターゲット候補になることがあります。

● T:ターゲティング(ターゲットの選別)

ターゲットアカウントが既存取引企業の場合は、取引口座があり、継続的なコンタクトがある取引企業から優先的に絞り込みます。絞り込みをする際は、FORCASやランドスケイプ、または東京商工リサーチといった外部の企業データベースを活用して、名寄せや競合排除といったデータクレンジング作業(データの正規化ともいいます)を行います。既存商品の売上傾向や優先すべき企業はどこか?などのデータ分析を実施することで、より精度の高いターゲット設定が可能になります。(今回の記事では、データ分析の詳細に関しては割愛します)

新規顧客の場合は、コンタクトが取りやすい状況にある見込客を優先的に絞り込みます。この時も、前述と同様にデータ分析を行いますが、分析の視点が異なります。ポイントは、「自社の製品サービスと相性がよいと想定する企業はどのような業界に属する企業なのか?」「そして成長している企業はどこなのか?」ということです。

ターゲットアカウントの企業を決定したら、部署、個人をさらに特定します。ここでいう個人は役職や役割であって、名前や年齢、経歴といったペルソナは特段必要ありません。企業単位でアプローチするABMにおいて、わざわざ企業に属する個人単位までターゲットを絞り込むのは、その後、実際に営業をかけるときのキーパーソンを割り出す際に必要となります。

すでにCRMやSFAを導入している企業の場合、単純に企業情報とコンタクトデータ(CRMやSFAに入力済みの見込客情報)や名刺に紐づけてしまうと、該当者が異動や退職でいなくなったときなどに連絡がつかなくなり、ABMを実施するのが難しくなります。そのため、定期的にメールマガジンを送ったり、担当が入れ替わった時点で営業担当が顧客情報をリフレッシュしたりする必要があります。(現在、これはシステム化によって解決できますが、こちらの詳細も今回は割愛します)

● P:ポジショニング(自社の立ち位置の決定)

市場での競合を調査し、自社の立ち位置を定めます。

自社製品と競合を比較したときに、顧客に選んでもらうにはどのようなベネフィットがあるのかを検討し、戦い方を決定します。

3.アカウント戦略

ターゲットアカウントに対して、Eメールやコンテンツ、ウェビナーなどで情報を提供します。ターゲットの属性や、必要としているソリューションなどはSTP分析で分析できているため、それに合ったものを用意します。

コツはターゲット企業の業種に合ったもの、ターゲット部署の必要とする知識など、専門性の高い内容を作成することです。例えばターゲットアカウントと類似の事例情報などは効果的です。

4.顧客フォロー

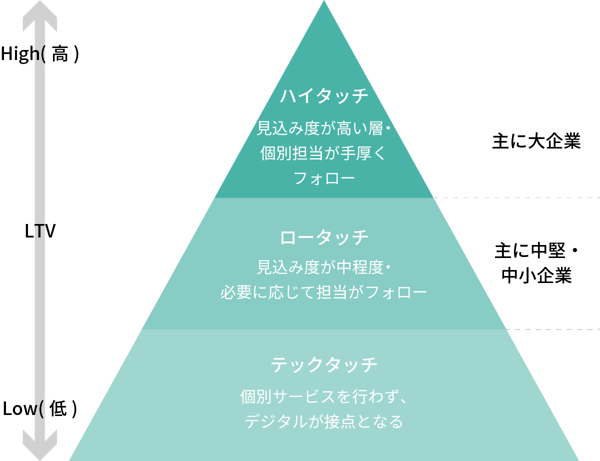

ABMは一回の製品・サービス購入だけを目的としていません。既存顧客として次の施策へとつなげていきます。

高いLTV(Life Time Value/ライフタイムバリュー/顧客生涯価値)が見込めるハイタッチ(主にエンタープライズ/大企業)層は、ABMでも効果が出やすいといわれています。ハイタッチよりも少し見込みが落ちる層はロータッチ、ハイタッチ・ロータッチよりLTVがさらに落ちる層はテックタッチといいますが、購買見込みが低いからとテックタッチを切り捨てるのではなく、優先順位を変えるだけと考えておきましょう。

ABMの目標の立て方

ABMでは、KPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標)としてカバレッジ(coverage/カバー率)、アウェアネス(awareness/認知度)、エンゲージメント(engagement/信頼度)がよく使われます。

カバレッジの例は以下のとおりです。

● 営業から情報を入手した企業のうち何パーセントをデータに取り込んでいるのか。

● データ内にある企業担当者の何パーセントがターゲットアカウントに含まれているのか。

● ターゲットとする部署の何パーセントの担当者が把握できているのか。

アウェアネスは、ターゲットアカウントが自社製品に関する情報をどれだけ知っているかを追います。例えば、製品カタログをダウンロードしていればその製品を知っていることになります。

エンゲージメントは、囲い込む、深い関係を構築するなどの意味で使われますが、その定義は企業ごとに異なります。各企業のマーケティング部門と営業部門とで、何をしたらエンゲージに至ったと見なすのかを定義します。

ABMの目標は、カバレッジの率を高め、ターゲットアカウントと適切なコミュニケーションがとれる関係を構築することです。ここでも自社の顧客情報(見込み客情報としてMAやCRM、SFAに格納している情報を含む)を正しく分析するための名寄せ(データの正規化)が重要ですのでご注意ください。名寄せが行われていない場合、実際に1社しか存在しないはずが、顧客情報上では複数存在することになってしまい、正しくカバレッジを算出できないためです。

(例)東京都港区東新橋1-8-1=東京都港区東新橋1丁目8番ノ1

番地等の住所表記方法が異なるとシステムは2つの住所と認識します。

ABMとインバウンドマーケティング

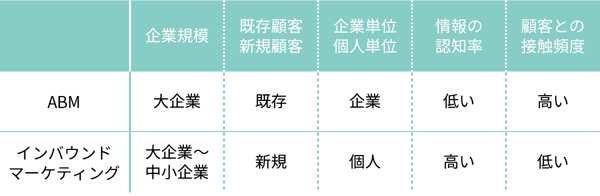

よくインバウンドマーケティングはABMと対立する概念といわれることがあります。果たしてこれは、事実なのでしょうか。

ABMがターゲットを企業単位で定めるのに対して、インバウンドマーケティングの対象は個人単位であることが特徴です。

最初から見込み度の高い企業をターゲットにするABMに比べ、インバウンドマーケティングは購買に結びつく(コンバージョン)率が低い個人をターゲットにする点が、両者が全く異なる手法だととらえられるゆえんです。

しかし、実際にはABMとインバウンドマーケティングは切り離せないものです。

インバウンドマーケティングで収集した個人のデータは、ターゲットアカウント企業に紐づく可能性がありますし、逆にターゲットアカウント企業情報に個人のデータを紐づけることもよくあります。ABMの「ターゲットに合ったコンテンツ作り」の考え方は、インバウンドマーケティングにも役立ちます。

両者の得意とするところは、それぞれ以下の表のとおりですが、お互いに足りないところを補って進めていくと、より良い結果につなげることができます。

Vol.1 積極的!?受身営業の秘訣-インバウンドマーケティングとは?

Vol.3 Withコロナの営業のカタチ!? インサイドセールスとは?

Vol.4 顧客との新しい付き合い方 カスタマーサクセス

PROFILE

もっと詳しくB2Bマーケティング用語を学びたい方は、こちらへ