よく聞くけれど、いまいち半信半疑な「アート思考」。その具体的な考え方やビジネスとのつながりをご紹介する今回の連載、第2回では電通 美術回路が定義する「アート思考」の中身について詳しくお話します。デザイン思考と何が違うの? そもそも“アート”とは? ビジネスのどんなシーンで活きる? あなたのもやもやを一つずつ解消してきましょう。第1回はこちら

INDEX

あなたに必要なのは「デザイン思考」?「アート思考」?

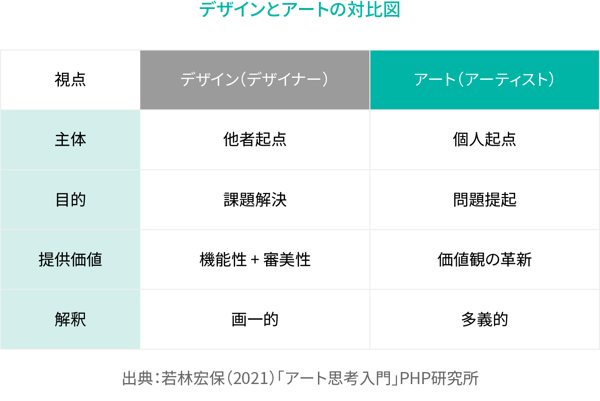

「アート思考」を説明する際によく質問されるのが、「アートとデザインの違い」についてです。「デザイン思考」という言葉はアート思考よりも早くビジネスシーンに登場し、そのためこの2つを混同している人が少なくありません。「アートとは何か」という理解をより深めるためにも、まずは両者の違いをおさえておきましょう。

下の表はアートとデザインを4つの視点から対比したものです。それぞれ順を追って説明していきたいと思います。

主体は誰か? 目的は何か?

まず注目してほしいのは、「主体は誰か」「目的は何か」という視点です。

デザイナーの起点はあくまで「他者」です。クライアントという他者の課題に耳を傾けながら、「ビジュアル化する技術」によってその課題を解決していきます。

一方で現代のアーティストは、他者からの依頼ではなく、自分自身という「個人」の内面から湧きあがる問題意識が創作の起点になります。アート思考においては、主体が自分自身であり、課題を解決するのではなく社会に問いを投げかけることが大前提となります。

どんな価値を提供できるのか?

すぐれたデザインに対し、しばしば「機能性と美しさの両立」という言葉が使われますが、デザインにおいて「機能性」の実現は最大の提供価値のひとつです。たとえ見た目が良くても、座り心地の良くない椅子はすぐれたデザインとは言えませんよね。しかし、人はアートにも「機能」を求めるでしょうか? ここで、第1回の終わりでも取り上げたオノ・ヨーコさんの、別の発言を見てみましょう。彼女はアーティストについて次のように表現しています。

「アーティストの仕事は物を破壊したり、創造したりすることではなく、ものごとの価値を変えることである」(※)

アート作品はたしかに機能的にはあまり役に立ちません。しかし、アートに触れることであなたの内面に何かしらの変化が生まれます。言い換えれば、「価値観の革新」こそが、アートの「提供価値」だといえるのです。

※出典:飯村隆彦(1992)『YOKO ONO オノ・ヨーコ 人と作品』(講談社)から引用

どう解釈されるのか?

例えばデザイナーが企業の依頼を受けてブランドロゴを制作するとします。その際デザイナーは、生活者がそのロゴからブランドのイメージを正しく想起できるようにデザインをする必要があります。つまり、デザインは画一的な解釈が求められるのです。

一方でアート作品は、「アーティスト」と「鑑賞者の解釈」の相互作用によって初めて成り立ちます。そしてその「鑑賞者の解釈」には、現在だけでなく、時間の経過のなかで生まれてくるさまざまな解釈も含まれます。つまり、アート作品には「余白」、すなわち鑑賞者の「多義的な解釈」が生まれる余地が広がっているのです。この解釈の「多義性」もアートの特徴の1つだと考えられます。

これまでデザイン思考が重視されてきたのは、従来のビジネスが往々にして「企業/顧客の課題解決」を目的としていたからです。もしあなたの抱えているビジネス課題が「顧客の要望にどう応えたらいいのか」というものなら、もしかしたらデザイン思考を学ぶ方が有効かもしれません。でももし、仕事を通じて自分をいかに表現するか、今までにない事業をどう創造するかを考えたいのなら、アート思考がきっと役立つはずです。

アート思考を取り入れるために「現代アート」が最適な理由

私たちビジネスパーソンが「アート思考」を取り入れようとする場合、その「アート」とは何を指しているのか? という点も明確にしておかなくてはなりません。一口にアートといっても、先史時代のラスコーの壁画やルネッサンス期の絵画、日本人になじみ深い印象派など、さまざまなカテゴリーが存在します。そのなかでも最適なのは、「現代アート」であると考えています。

理由は主に3つあります。1つめの理由は、現代アート作品が同時代の精神が反映されている表現物であるから。仕事や人生に対してさまざまな問題意識を抱えながら生きている私たちにとって、現代アートはもっともリアルな影響を与えうるものだからです。

2つめの理由は、コンセプト主導型の表現物だから。現代アートは、「きれい」「美しい」といった視覚表現だけを重視するのではなく、逆に「何が言いたいのだろう?」「なるほどそういう見方があるんだ!」といった「頭」で思考することを求めてくる表現が多くあります。既成概念を超えた物事の捉え方など、ビジネスにおいて参考になる点が多いと考えます。

最後の理由は、現代アートが新しい“世界”を創造するための活動であるから。第1次世界大戦・第2次世界大戦をはじめとする大きな時代の変革のなかで、現代アーティストは湧き出る問題意識をもとに、これまでにない「独自の表現世界」で美術史に数々の痕跡を残してきました。そうした現代アートの表現活動に触れることは、先行きが不透明な時代のなかで次のビジョンを切り拓こうとする私たちに、“情熱”とそのための“知恵”を与えてくれるのです。

「アート思考」の核となる4つの力

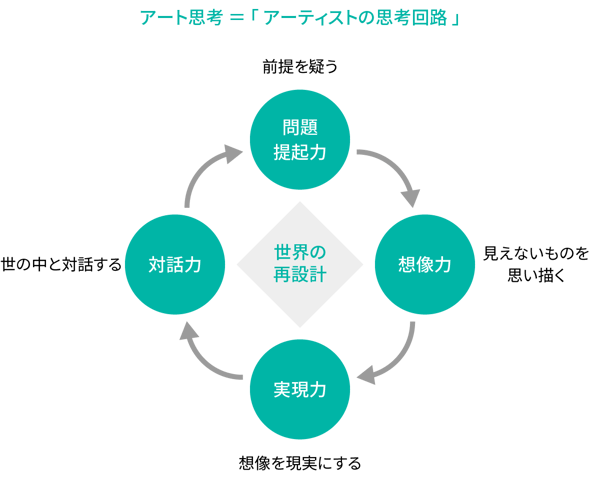

さて、前置きが長くなってしまいましたが、ここからはいよいよアート思考の具体的な定義に入っていきましょう。書籍や研究論文によってさまざまに議論が分かれるところですが、美術回路ではアート思考を、アートのつくり手である“アーティスト”に焦点をあて、「アーティストの思考回路」と定義します。そしてアーティストが作品を創作していくプロセスを分析し、下記の4つの力を導き出しました。アーティストはこれらの4つの力を通じて、これまでになかった世界の見方(ビジョン)を描いていくのです。

「問題提起力」

問題提起力とは、前提を疑う力。自らを取り巻く環境や自分の価値観、固定観念などに対して、何かしらの「問い」を投げかけています。

「想像力」

想像力とは、見えないものを思い描く力。自分の問題意識や社会に対する違和感を経て、想像力が生まれます。

「実現力」

実現力とは、想像したものを現実にする力、それが実現力です。アーティストは、さまざまな制約条件や障害を乗り越えながら、思い描いた作品を完成させていきます。

「対話力」

対話力とは、後世の人々も含めた世の中と対話する力。作品を発表してすぐに評価されなかったとしても、時間をかけて他者の批評を受け入れる(対話する)ことで、後世へと受け継がれるアートとなることもたくさんあります。

こうした力を見ていくと、そのどれもが、ビジネスとかけ離れたものではないということがみなさんにもよくわかるのではないでしょうか。新たな商品や事業の創出は、それまでの市場やビジネスモデルを疑い、新たな視点を見出すことから始まります。作りたいもの・やりたいことを明確に描けなければ事業計画は作れませんし、ビジネスパーソンにはそれを実行する力が求められます。そして社内外のさまざまな人との時間をかけた対話がなければ、ビジネスは広がらないのです。

こんなビジネスシーンで活用できる!

アート思考を個人やチームそして組織が身につけることで、実際にはビジネスのどういったシーンで効果を発揮するのでしょうか。さまざまな側面が考えられますが、ここでは多くの企業が課題に感じている3つのテーマを例に考えてみます。

効果例1:ビジョンを構想し、実現する

アーティストはまだ見えない何かを具現化する「想像力」や「実現力」を持っており、その力は、“事業を通じてつくりたい世界(=ビジョン)“を具体的に描いて社内に共有することに活かすことができます。

さらにアーティストは、作品を社会とともにつくり上げていく広い視野、つまり「対話力」も持ちあわせています。今の時代、社会との共生や貢献を考えることは企業の重要な責任。社会やステークホルダーとの対話は、構想したビジョンを共に実現させていくうえで不可欠と言えます。

効果例2:イノベーションを生み出す

前提を疑う「問題提起力」や、見えにくいものを具現化する「想像力」を活用することで、ビジネスにおいて新しい閃きにつながったり、画期的な試作品を生み出したりすることが可能になります。

イノベーションには、既存の枠組みの延長で革新をもたらすものと、既存の枠組み自体を外して生まれるものがあります。変化の激しい現代社会では、後者が主流。異なる分野の人々と対話することも、新たな閃きの源泉になります。

効果例3:組織を活性化する

企業を構成する社員一人ひとりの「想像力」や「実現力」を活用することで、組織全体の感性を高め、社員の自律性も向上させることができます。

現代のような不透明な時代においては、論理性や合理性だけでなく、感性や美意識も求められます。リモートワークをはじめ働き方も多様化する今、上からの指示を待つ組織ではなく、自らの意志で動ける組織メンバーが増えることがますます重要になっています。

アート思考型ビジョン創造プログラム「ビジョンスケッチ」

今回のブログでは、美術回路が考えるアート思考の具体的な定義や、ビジネスへの効果についてお話してきました。私たちがご提供する「ビジョンスケッチ」は、以上のような力を自分のものにし、ビジネスにおけるイノベーションの実現や組織活性化を目指すプログラムです。「ビジョンスケッチ」を導入することで自分たちの仕事にどんな可能性が広がるのか、少しイメージがはっきりしたのではないでしょうか?

最終回となる第3回では、いよいよアート思考の実践に入っていきます。こうした力をどうやって自分のものしていくのか、その方法論とプログラム内容についてご紹介したいと思います。

PROFILE