ポストコロナの世界において、ECマーケターはどのように考え、どのように行動していくべきなのでしょうか。

電通グループのコマースの専門チームであるDentsu Commerce Roomが着目する世界の最新EC事例の分析を通じて、そのヒントを探ります。

ECの最新事例にみるポストコロナに向けた新しい動き

コロナ禍においても売り上げを大きく伸ばした米モンデリーズ社の事例

本ブログシリーズでは、日々、急成長を続けるECについて、様々な角度から、その成功の要因を分析・レポートをしてきました。今回は、コロナ禍の世界でここ最近の気になるECの事例に着目しながら、その動向を少し深掘りしていきましょう。

みなさんもご存知のように、様々なカテゴリーでEC化が進んでいます。企業の立場からは、これを、D2Cというコンテクストで直接消費者と対話ができるチャンスとも捉えています。コロナ禍の影響で消費者とのリアルでの接点が持ちにくくなっていますが、このチャンスを存分に活用して著しい成長を見せているのが食品におけるD2Cです。

例えば、スナックなどを手掛ける米国のモンデリーズ社。自社ECだけではなく、流通やECプラットフォームを通じての販売も含めて、このコロナでECセールスを急激に伸ばしています(※1)。オンラインで自社ブランドが発見されやすいようにサーチ対策や広告に注力(※2)するなど、消費者のオンライン導線を強化してきた結果です。

でも、それだけではそんなに目新しい打ち手ではないですよね。

モンデリーズ社の面白いところは、新しい商品についてさらにコミュニケーションを強化したことです。Perfect Snacks(※3)やSnack Future(※4)といった高機能高付加価値スナックのブランドサイトでは、商品をD2Cで販売しているだけではなく、「どこのリアルストアでそのブランドが購入できるのか」を検索する機能付き。こうした機能は、ストアロケーターやWTB(Where To Buy)機能と言われています。ここまでくると、オンラインもオフラインも合わせたOMO(Online-Merges-Offline)的なマーケティングですね。

※1:Mondelez faces 'unprecedented demand' online for snacks during coronavirus

※2:モンデリーズ、Eコマース広告を倍増

※3:モンデリーズ Perfect Snackウェブサイト

※4:モンデリーズ Snack Futures ウェブサイト

豪スーパー大手ウールワース社の、企業の姿勢を体現した日用品バンドルサービス

もう一つ、消費者の日常生活にとても密着した事例を見てみましょう。ここで取り上げるのは、スーパーマーケットのEC。膨大な商品の中から必要なものを選ばなければならず、消費者にとってはちょっと手間も時間もかかってしまいそうですよね。

この課題に対して、世界ではいろいろな試みがされています。例えば、オーストラリアのスーパー大手のウールワース(Woolworths)では、日用品のバンドルサービスを行っています(※5)。これだけだったらECの一つの手法に過ぎませんが、昨年3月にサービスがスタートした時には、お年寄りや体が不自由な人向けサービスに注力していたのが、興味深いところです(※6※7)。

なぜこの時期に、お年寄りや体が不自由な人をターゲットにしたサービスだったのでしょうか。

新型コロナウイルスのパンデミック直後の、スーパーマーケットの店頭を思い出してみてください。全国的に品薄状態になり、必要なものを手に入れるために早朝の開店前から並ぶ必要があったほどでしたね。そんな状況下で特に不利益を被ってしまう人々に向けて、必需品を中心にパッケージしたものを自宅まで届けようとスタートしたのが、このサービスだったのです。本当に必要とする人に対して商品・サービスを提供するという、まさにコロナ禍に求められる企業の姿勢と言えます。このような企業姿勢が一般のお客様の信頼となり、そしてビジネスの成長につながったのでないかと思います。

※5:What you need to know about the Woolworths Basics Shop

※6:What’s In the Woolworths “Basics Box” and how to get it

※7:COVID-19: Woolworths to offer care packages to elderly and people with disability

米大手百貨店メイシーズ社の、先進的インフルエンサーマーケティング

ECのサービスの変化ばかりを見ていても、最新の海外のEC事情を語ることはできません。ここで、ECにおけるマーケティング手法に起きている変化にも目を向けてみましょう。

日本でもライブコマースやSNSと連携したEC手法が注目を集めつつありますが、欧米でも同様の事例が増えています。代表的なものは、米国を代表する百貨店の一つであるメイシーズ(Macy’s)の事例です。

メイシーズは、郊外のモールなどに多く出店していますが、このパンデミックで当然大きな打撃を被りました。そこで、インフルエンサーマーケティングに大きく舵を切りました。

インフルエンサーマーケティングは昔からある手法ですが、メイシーズが構築した仕組みは、単なるインフルエンサーマーケティングではありません。画像や動画から直接商品を購入できるようにプラットフォーム化し、成果に応じてインフルエンサーに報酬を支払うという仕組みを、2018年頃からスタートさせていました。

当初、メイシーズはこの仕組みを従業員に開放していました。従業員自身がおすすめ商品を外部に向けてPRすることで、売り上げアップに繋げることを狙ったんですね。外部のインフルエンサーよりも、メイシーズで働く人たちの商品への熱意を会社へ還元できるような仕組みを設計していたというわけです(※8)。

ところがこのパンデミックで多くの従業員が一時的に解雇されることになり、もともとのインフルエンサーマーケティングの仕組みを支えていたインフルエンサーがいなくなってしまいました。

そこでメイシーズは、このプログラムを一般の人々にも開放することにしました(※9)。この素早い転換ができたのは、開発パートナーであるTVPage社の提供するアプリケーションが、動画や画像のアップロードから商品の紐づけまでのプロセスをとても簡単に行える使いやすいものだったことも要因の一つに挙げられます。コロナの影響で職を失った人も多いアメリカでは、従業員に限らず気軽に使えるようになったこのプログラムに、救われた人もいるのではないかと思います。

今後も、メイシーズの事例のように従業員やインフルエンサーと力を合わせて、ビジネスをつくっていくというスタイルがたくさん出てくると思います。こういったインフルエンサーマーケティングを成功に導くためには、多くの人の協力を得ることが必要不可欠。そのためにも、こういったインフラ/プラットフォームの整備が今後重要になってくるに違いありません。

※8:Macy’s and TVPage

※9:Macy's enlists influencers for its 'Style Crew'

ちなみに、従業員を活用したマーケティングのあり方も様々です。世界最大の流通チェーンであるウォルマートではTikTokを活用しようということで、各方面で話題になっています(※10※11※12)。

※10:Walmart is teaming up with TikTok to sell products on the app months after agreeing to acquire a stake in the video-based social media platform

※11:Walmart pilots in-app, live-stream shopping on TikTok

※12:‘A true influencer program’: Inside Walmart’s growing army of employee TikTokers

EC体験で共感を生み出すデザイアビリティ

消費者の「欲しい」をつくる4つの要素

ここまで世界の最新の事例を、いくつか見てきました。みなさんの中には、「これからのEC、結局どうしたらいいの?」という方もいるかもしれませんね。私はその疑問に対し、「販売手法が多様化する今だからこそ、EC担当者は『お客様はなぜ商品・サービスが欲しくなるのか?』という根本的なところを大事にすべき」と答えます。なぜならば、せっかくあらゆる手を尽くして集客しても、消費者がブランドや商品に魅力を感じなければ意味がないからです。

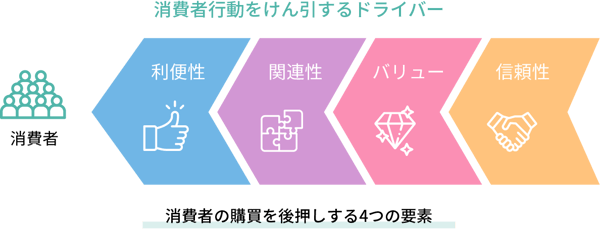

まず、お客様は何を基に購入の意思決定をしているのかを知ることが大切です。消費者の「欲しい」をつくる要素を分解すると、以下の4つとなります。企業やブランドからのコミュニケーションは、この4つの要素にどのように応えていくか、ということがカギとなります。

● 利便性/Convenience

買い物体験は、商品の良し悪しだけで決まるわけではありません。買う場所や、買うものを選ぶプロセスの影響も受けます。利便性は買い物体験に大きな影響を与えます。例えばECはすぐ注文でき利便性が高いと言えますが、商品やニーズによってはコンビニの方がすぐに手にすることができ利便性が高いという場合もあります。

● 関連性/Relevance

「その商品が自分にとって関係のあるもの」と認識してもらうことです。ただ放っておいても関係は生まれません。ブランドからのメッセージを受け取ることで、消費者は自分と商品の関係に気づくことになります。

● バリュー/Value

商品があっても価格が法外に高ければ消費者は買いません。値段は商品価値(経済学で言うところの効用)を高める主要要素ではあります。価格以外に、期間限定など、「今、そこでしか買えない」というのもバリューの一つと言えます。

● 信頼性/Trust

信頼性は、基本的には商品の購入後に、その品質や利用経験が一定の水準を超えていれば自ずと蓄積されていくものです。一方、購入以前に信頼を獲得する手段として、たとえばECサイトでのレビューの数や評価点といったものや、コロナ禍の今であれば、たとえばリアル店舗で入店者数制限などの消費者に安心感を与えるアクションも有用です。

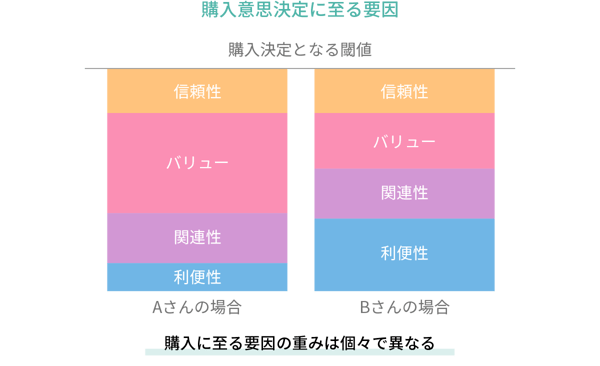

これら4つの要素が重なりあって、そのブランドがどれだけ欲しいかというデザイアビリティ(desirability、購入欲求を引き出す魅力度)となるわけですが、それぞれの要素の重要度は人によって異なります。だからこそ、自分のお客様はどんなことを重視しているかを、しっかり把握しておかなければなりません。お客様が離れてしまった後に「ああ、ここを重視していたのか」と、気づくのではもったいないですよね。

4つの要素を見ながら、「実はお客様はここが気になっているのでは?」と時々点検して、お客様の商品が欲しくなる気持ちを後押しし続けることが大切なのだと思います。

しかし、ここで強調しておきたいのは、デザイアビリティを獲得するためにブランディングのための広告をしろ、と言っているわけではないということです。

電気自動車のテスラは広告をしていませんが、世の中のデザイアビリティは相当高いですよね。このことからも、ブランド広告だけがあればよいというわけではないのは、明らかだと思います。

このデザイアビリティは消費者の受け取り方によって作られますが、企業側は人の心の構造を直接操作することはできません。どんなに「信用してくれ」と頼んでも、消費者は「そうですね、分かりました!」と簡単には信用してくれませんよね。企業は信用を伝える手段としての様々なメッセージや施策を用いて、消費者に働きかけることが必要なのです。

電通グループでは、自社ECの立ち上げ支援から、各種プラットフォームECへの出店支援まで、幅広くEC領域のケイパビリティを有しておりますが、常に各種ソリューションの先にいる消費者のインサイトを重視しながらプロジェクトを推進いたします。Dentsu Commerce RoomのECエキスパートがサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

PROFILE